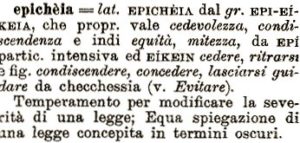

Parliamo della “giustizia giusta” o epichèia, poiché a volte seguire le regole e fare la cosa giusta non è la stessa cosa

- La Dottrina

Di questi tempi parlare di giustizia è particolarmente arduo, poiché questa antica importantissima virtù,[1] studiata in profondità da Aristotele[2] e in seguito da molti filosofi e politologi, sta vivendo una fase di profonda crisi.[3]

Possiamo intendere il senso di questa difficoltà considerando molte cronache recenti e attuali, che hanno mostrato limiti teorici e pratici di non poco conto nell’esercizio della giustizia stessa, tant’è che è stato coniato, soprattutto dai media, l’ambiguo e fuorviante termine di “giustizialismo”, con ciò intendendo una sorta di verbum et vox populi, caratterizzato da un afflato e un desiderio quasi lancinante di punizioni, di pene, di vendette coram populo. Insomma, nel “popolo”, tanto osannato da politici attuali che vanno per la maggiore, sopravviverebbe, anzi sopravvive un grande desiderio, come possiamo dire, di decapitare il re, o chiunque, anche in proporzione del misfatto compiuto.

Per questo, oltre al tema della giustizia generale, trattato con metodo dallo Stagirita nel libro V dell’Etica Nicomachea, spicca la tematica specifica della giustizia giusta, che è l’epicheia, quasi come antidoto al giustizialismo, e medicina misericorde, difficilissima da applicare, poiché richiede prudenza, temperanza, ponderatezza e riflessione rigorosa, quasi ad applicare nell’esercizio della giustizia, l’azione delle altre virtù cardinali o umane, così come le chiamavano Sant’Agostino e San Gregorio Magno, papa.

In quest’ambito la filosofia, nella sua declinazione morale,[4] supporta il diritto e la sua applicazione giurisprudenziale, temperando la necessità di garantire il rispetto delle norme e delle leggi, anche con la dimensione della pena, mediante le sanzioni civili e penali e con la necessità di mantenere comunque il rispetto della persona, come in Italia garantisce la Costituzione della Repubblica all’art. 27, proibendo punizioni di carattere disumano e degradante, che purtroppo non mancano neppure da noi anche in questa fase storica.

Il doctor angelicus [Tommaso] definisce così l’epicheia in latino: aequitas iustitia dulcore misericordiae temperata, cioè una giustizia temperata dall’equità misericorde, che val inoltre a dire una giustizia che non tiene conto solo della norma scritta, ma anche delle circostanze particolari che, se non considerate, potrebbero rendere ingiusta l’applicazione della norma stessa.

Il termine e il concetto stesso di epicheia ha la sua origine nella Grecia classica, per cui bisogna partire da lì, colloquiando con autori come Gorgia e Aristotele, Tucidide e Plutarco, Esiodo ed Euripide, e con autori meno noti presenti su papiri di quel tempo.

Innanzitutto il termine epicheia è polisemantico, cioè propone diversi significati. Lasciando in questa sede da parte gli autori “minori” sull’argomento, mi soffermerei essenzialmente sui due padri “magni” del pensiero greco, Platone e Aristotele.

In Platone il termine assume vari significati come “equità”, “convenienza” o “moderazione”, come si può trovare nei testi seguenti: Politico,[5] e Leggi.[6] Nel Politico Platone, tra l’altro, afferma che «il perfetto monarca sarà sempre da preferire alla più perfetta legislazione, perché la legge irrigidita nella scrittura non si può adattare con sufficiente prontezza al mutar delle situazioni e non permette perciò di fare nel necessario momento ciò che è veramente necessario». Le leggi scritte sono dunque rigide, poiché esse non possono «attribuire con precisione a ciascun individuo ciò che gli conviene».

In ogni caso Platone sa che non esiste il governante perfetto, come anche noi sappiamo empiricamente, essendoci sempre il rischio di imbattersi nel dominio di incompetenti e crudeli tiranni. Per questo, spiega, le leggi sono necessarie anche se imperfette, con queste parole: «Io credo, infatti, che contro le leggi stabilite sulla base di una lunga esperienza e per consiglio di uomini che le hanno meditate con cura nei singoli particolari e che hanno persuaso la popolazione a promulgarle, chi osasse agire contro questi leggi, commetterebbe un errore, sconvolgendo ogni attività in misura ancora maggiore di quanto facciano le leggi scritte».[7]

Un passaggio interpretativo non facile è quello contenuto in Leggi,[8] dove si propone, forse per la prima volta in filosofia politica la questione dello “Stato di Diritto”, cioè ciò che attiene l’eguaglianza dei cittadini nei confronti dello Stato.

In ogni caso Platone propone l’idea di dare a ciascuno secondo i meriti e i bisogni [da chi ha copiato il dottor Marx quest’idea?], anche se ciò è molto difficile da realizzare, in quanto si configura come una sorta di eguaglianza proporzionale., vale a dire una forma di egualitarismo equo, sintagma in parte ossimorico, in parte metaforico di una verità morale difficilmente definibile, poiché fa correre sempre il rischio al legislatore o al giudice di commettere parzialità a favore o a sfavore dei singoli.

In Aristotele l’epicheia diventa una virtù di enorme importanza, con conseguenze decisive nel successivo pensiero morale cristiano-cattolico, come si evince soprattutto dall’Etica Nicomachea,[9] e dalla Retorica.[10] Anche la Grande Etica[11] contiene un ampio riferimento, peraltro meglio sviluppato nello scritto a Nicomaco.

Occorre ricordare che il grande stagirita è il primo filosofo a credere che l’etica sia il sapere precipuo della vita buona e delle virtù, cioè di ciò che dal cristianesimo in poi si dice “Etica della persona”. Questo tipo di etica, a differenza di quanto sostengono pensatori contemporanei, figli dello scetticismo di tutti i tempi, afferma con chiarezza che è fondata su: a) una ragione pratica, dei suoi principi, delle sue condizioni e della sua attività; b) da una propria teoria dell’azione; c) e da un modo particolare di intendere il ruolo della norma e il suo rapporto con le virtù morali in quanto principi pratici, antropologici, ontologici e -in teologia morale- anche teologici.

Aristotele tratta dell’epicheia verso la fine del libro V dell’Etica Nicomachea, libro dedicato alla giustizia. E’ evidente che questa virtù è strettamente correlata alla giustizia, pur non essendo la stessa virtù, e comunque non è facile correlarle, se si giustappongono in termini alternativi come nel seguente schema: infatti, appare strano che l’equo, che è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al giusto, sia tuttavia degno di lode: infatti, se sono diversi, o il giusto non è buono o l’equo non è giusto; o se entrambi sono buoni, essi sono la stessa cosa.

Ma non è così, come spiega Aristotele nel seguente brano: «Ciò che produce l’aporia è il fatto che l’equo è sì giusto, ma non il giusto secondo la legge, bensì un correttivo del giusto legale. Il motivo è che la legge è sempre una norma universale, mentre di alcuni casi singoli non è possibile trattare correttamente in universale. Nelle circostanze, dunque, in cui è inevitabile parlare in universale, ma non è possibile farlo correttamente, la legge prende in considerazione ciò che si verifica nella maggioranza dei casi, pur non ignorando l’errore dell’approssimazione. E non di meno è corretta: l’errore non sta nella legge né nel legislatore, ma nella natura della cosa, giacché la materia delle azioni ha proprio questa intrinseca caratteristica. Quando, dunque, la legge parla in universale, ed in seguito avviene qualcosa che non rientra nella norma universale, allora è legittimo, laddove il legislatore ha trascurato qualcosa e non ha colto nel segno, per avere parlato in generale, correggere l’omissione, e considerare prescritto ciò che il legislatore stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il caso in questione. Perciò l’equo è giusto, anzi migliore di un certo tipo di giusto, non del giusto in senso assoluto, bensì del giusto che è approssimativo per il fatto di essere universale. Ed è questa la natura dell’equo: un correttivo della legge, laddove è difettosa a causa della sua universalità. Questo, infatti, è il motivo per cui non tutto può essere definito dalla legge: ci sono dei casi in cui è impossibile stabilire una legge, tanto che è necessario un decreto. Infatti, di una cosa indeterminata anche la norma è indeterminata, come il regolo di piombo usato nella costruzione di Lesbo: il regolo si adatta alla configurazione della pietra e non rimane rigido, come il decreto si adatta ai fatti. Che cosa è dunque l’equo, e che è giusto e migliore di un certo tipo di giusto, è chiaro. Da ciò risulta manifesto anche chi è l’uomo equo: è equo infatti chi è incline a scegliere e a fare effettivamente cose di questo genere, e a chi non è pignolo nell’applicare la giustizia fino al peggio, ma è piuttosto portato a tenersi indietro, anche se ha il conforto della legge. Questa disposizione, Hèxis,[12] è l’epicheia, che è una forma speciale di giustizia e non è una disposizione di genere diverso».[13]

Aristotele intende dunque l’epicheia come una vera e propria virtù morale dell’uomo, una virtù della vita buona e del buon vivere, non una mera interpretazione soggettiva della legge. Ciò significa che essa non è l’interpretazione della legge positiva fatta dal legislatore o dal giudice quando i termini della legge sono oscuri. In ogni caso è un correttivo della legge, laddove essa è carente per la sua universalità e incapacità di interpretare i singoli fatti concreti, il giusto e l’ingiusto, ma quello lì, non quello generico o generale. La prima versione latina dell’Etica Nicomachea, dovuta a frate Roberto Grossatesta, dell’Ordine francescano, uno dei fondatori dell’Università Oxoniense, rendeva, infatti, il termine greco con directio. Virtù direttiva come capacità di orientare la scelta verso ciò che è giusto, anche se legalmente non secondo la norma. Una frase aristotelica che illumina quest’ultimo passaggio è la seguente: “[…] è legittimo considerare prescritto ciò che il legislatore stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il caso in questione.”[14] E la seguente: “… non è pignolo nell’applicare la giustizia fino al peggio, ma è piuttosto portato a tenersi indietro, anche se ha il conforto della legge.”[15]

In Tommaso d’Aquino troviamo alcuni commenti all’Etica Nicomachea.

Egli tratta del testo aristotelico nella lectio 16 del libro V del suo Commento, che si può sintetizzare come segue. Intanto, Tommaso conferma che l’epicheia è un habitus, una virtù, e concretamente «est quaedam species iustitiae, et non est alius habitus a iustitia legali», cioè si tratta di una specie di giustizia, poiché altro non vi è altra virtù dalla giustizia legale. Secondo la traduzione latina su cui lavora, S. Tommaso spiega che il compito dell’epicheia è la directio iusti legalis, cioè la direzione della giustizia legale, poiché di certe materie non è possibile parlare in termini universali con totale esattezza.

Il punto in cui San Tommaso sembra aggiungere qualcosa è il suo richiamo al diritto naturale, del quale parla Aristotele nello stesso libro V. «Verum est enim quod id quod est epiiches est quoddam iustum et est melius quodam alio iusto: quia, ut supra dictum est, iustum quo cives utuntur dividitur in naturale et legale: est autem id quod est epiiches melius iusto legali, sed continentur sub iusto naturali. Et sic non dicitur melius quam iustum, quasi sit quoddam aliud genus separatum a genere iusti. Et cum ambo sint bona, scilicet iustum legale et epiiches, melius est illud quod est epiiches».[16]

Si vede come l’epicheia in qualche modo è superiore al “legale” evitando in radice qualcosa di moralmente negativo e di andare contro il diritto naturale. L’applicazione della legge positiva va regolata dunque secondo il diritto naturale. In questa ottica, l’epicheia non è qualcosa che si può benevolmente applicare, ma va necessariamente applicata. Ciò è richiesto dalla giustizia e dall’ordine morale.

Non manca il riferimento all’atteggiamento proprio del virtuoso: «[…] et dicit quod talis non est acribodikaios, idest diligenter exequens iustitiam ad deterius, idest ad puniendum, sicut illi qui sunt rigidi in puniendo, sed diminuunt poenas quamvis habeant leges adiuvantem ad puniendum. Non enim poenae sunt per se intentae a legislatore, sed quasi medicina quaedam peccatorum. Et ideo epiiches non plus apponit de poena quam sufficiat ad cohibenda peccata».[17] Neanche qui si può evitare l’impressione di duplicità, poiché si passa ad un altro argomento, e specificamente ad una tematica di diritto penale.

Negli esempi prima riportati non si tratta di essere miti nel punire, o di non punire più di quanto basta per reprimere i peccati, ma di situazioni nelle quali punire sarebbe stato moralmente cattivo e intrinsecamente ingiusto, in quanto sarebbero state punite azioni che in realtà non rientravano nella legge che stabiliva la pena.

In ogni caso, San Tommaso propone riflessioni di notevole interesse per il diritto penale, specialmente quando il giudice valuta le attenuanti eventualmente rinvenibili nelle intenzioni dell’atto delittuoso detto reato.

Anche in teologia morale cristiana, caro lettore, partendo dalle cosiddette “avversative matteane” al cap. 5 del vangelo secondo Matteo, dopo il versetto 8 che conclude l’elenco delle Beatitudini, trovi la fonte originaria e originante di ogni commento teologico successivo, come quello sopra citato di Tommaso d’Aquino, mio rispettato maestro.

Potremmo anche citare altre scuole e altri autori classici, a partire dalla tradizione stoica antica e, nella modernità, qualcosa del pensiero kantiano e di altri eticisti che ben conosciamo, ma non lo facciamo in questa sede, rinviando ad eventuali future riprese del tema.

Nella Consulenza filosofica

E ora chiediamoci pure in che senso e in che modo una riflessione sulla virtù di epicheia può essere utile nell’ambito della consulenza e delle pratiche filosofiche. Innanzitutto non è mai dannoso informare l’utenza, il consultante, il partecipante, delle dottrine classiche connotanti alcuni dei principali filoni della filosofia morale, o etica generale, soprattutto se questi lo richiede. In ogni caso, se restiamo alle pratiche filosofiche, così come sono state variamente declinate nell’esperienza della filosofia extra accademica degli ultimi vent’anni, il tema dell’epicheia può essere un tema interessante da trattare in modalità laboratoriale o seminariale, immergendo i partecipanti in un caso pratico. L’ambito politico, sociale, culturale possono costituire gli ambienti adatti alla riflessione e all’esercizio dell’epicheia.

Nella consulenza individuale può risultare utile trattarne a modo di esempio quando i due interlocutori, il consulente e l’ospite insieme riflettono sulla biografia di quest’ultimo, nella quale può essere produttivo utilizzare un concetto come il nostro, soprattutto quando ci si trova di fronte a difficoltà di carattere morale, o a insuperabili sensi di colpa. L’epicheia permette di collocare al giusto posto il giudizio morale, senza che ciò scivoli nel relativismo scettico o nel cinismo più crudele. In definitiva l’epicheia può contribuire a dipanare temi e problemi relativi alla dimensione morale della giustizia, specialmente quando questi sembrano porsi in termini seccamente alternativi o manichei.

Tale virtù può aiutare molto in tempi in cui le parti o le posizioni che si scontrano, nella società, nella politica e a livello intersoggettivo, non riescono a riconoscere nell’interlocutore un soggetto di pari dignità, ma lo configurano come nemico da abbattere. L’epicheia è un farmaco che aiuta al riconoscimento dell’altro come valore pari al proprio, e quindi è una salutare lezione indiretta di antropologia morale, e di vita vera.

[1] O valore, o principio.

[2] Cf. Libro V dell’Etica a Nicomaco.

[3] In qualche misura il termine “crisi” in questo contesto va inteso, non solo nella sua accezione più diffusa, che è di carattere negativo, ma anche in quella etimologica, che conserva elementi intellettuali positivi, legati alla capacità e all’esigenza di esercitare i giudizi sempre con spirito critico, appunto.

[4] In questo caso si può dire anche “etica”.

[5] 294 a-301 a.

[6] VI, 757 a ss.

[7] Ivi.

[8] VI, 757 a ss.

[9] Libro V, 1137 a 31-1138 a 3.

[10] Libro I, 1374 a-1375 b.

[11] Libro II, 1198b -1199a.

[12] E’ il latino habitus electivus, che sarà ripreso sistematicamente da Tommaso d’Aquino.

[13] Etica Nicomachea, 1137 b 11 – 1138 a 3.

[14] Ivi, 1140 b 1.

[15] Ivi, 1145 c 2.

[16] In decem libros ethicorum, 1083 – 1085; Trad. mia: “Infatti è vero che ciò che è epicheia è qualcosa di giusto ed è meglio di qualche altra cosa definibile come giusta: poiché, come si dice sopra, il giusto utilizzato dai cittadini si divide in naturale e legale: infatti ciò che è epicheia è meglio del giusto legale, in quanto è contenuto nel giusto naturale. E così non si può dire meglio che giusto, quasi che sia un qualcosa di genere separato dal giusto. ed essendo tutti e due buoni, intendo il legale e l’epicheia, è comunque meglio ciò che è epicheia.”

[17] Ivi, 1089; Trad. mia: non plus apponit de poena quam sufficiat ad cohibenda peccata “[…] e dici che il tale non è virtuoso, cioè uno che esegue diligentemente la giustizia, cioè per punire. Come quelli che sono rigidi nel punire, ma riducono le pene sebbene abbiano leggi atte al punire. Infatti anche le pene non sono per se stesse vigilate dal legislatore, ma sono quasi un farmaco contro i peccati. Cosicché l’epicheia non aggiunge non più di quanto non sia sufficiente a coprire i peccati”.

Post correlati

0 Comments