La transizione evolutiva in natura, nella società e nei gruppi organizzati

Se siamo capaci di osservarla, la Natura ci insegna come funziona tutto, anzi “il tutto”, a partire da come funziona essa stessa, progressivamente, anche se a volte avvengono e si notano “salti evolutivi”, che predispongono il flusso a nuove modifiche più lente.

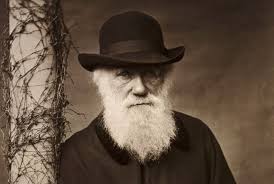

(Charles Darwin)

Nelle società civili e politiche accade altrettanto, come ci illustra, in questo caso, la Storia. A momenti di stasi possono succedere momenti di forte cambiamento, anche rivoluzionario, per poi riprendere un cammino di modifiche più progressive e moderate.

Un paio di esempi, uno italiano e uno d’oltre oceano: la Resistenza italiana al nazi -fascismo è stata un evento tra altri simili, che hanno contribuito alla soluzione della Seconda Guerra mondiale, ed è terminata con la nascita della Repubblica ispirata a una Costituzione democratica, cui da ottant’anni si orienta la vita politica, economica e sociale della Nazione italiana.

I Padri e le Madri costituenti ebbero la capacità di dare un ordinamento democratico avanzato all’Italia, e di avviare un processo di pacificazione dopo il devastante ventennio fascista e l’alleanza nefasta con la Germania nazista. Al di sopra di diverse figure politiche nei frangenti post bellici spiccano due uomini politici affatto diversi: innanzitutto il cattolico De Gasperi, che condusse l’Italia a un rinnovamento totale e a un inizio di recupero del perduto prestigio. Ricordo ancora qui la nota considerazione che lo statista trentino pronunziò davanti ai severamente ammutoliti rappresentanti delle potenze vincitrici, in quel di Parigi nel 1946: “Prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: è soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa ritenere un imputato, l’essere arrivato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.”

E iniziò a trattare per evitare ulteriori umiliazioni. Ci riuscì, come la successiva storia italiana dimostra.

L’altro personaggio da ricordare è Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, uomo di straordinario pragmatismo realista (si pensi, ad esempio, ai suoi rapporti con Stalin dagli anni ’30 alla fine dei ’40), e talora di indubbio cinismo, il quale, da Ministro dell’interno, propose e realizzò una grande amnistia, che graziò innumerevoli ex gerarchi fascisti, riducendone le condanne penali (perfino il criminale di guerra generale Rodolfo Graziani). Anche in questo modo iniziò la storia italiana del dopoguerra.

Un altro esempio concerne una nazione che amo molto, immediatamente dopo la mia Patria, l’Argentina, che è quasi una mezza Italia. Questo grande Paese ha avuto, fin dalla conquistata indipendenza dalla Spagna nel XIX secolo, una storia travagliata e a tratti drammatica, che vide il suo tragico acme con la dittatura militare degli anni settanta/ ottanta del secolo scorso, regime capace di oppressioni, torture e uccisioni di decine di migliaia di oppositori democratici. Abbiamo ancora negli occhi il lamento accorato de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo davanti alla Casa Rosada. Si trattò di una tragedia che possiamo anche definire una “piccola Shoah” rivolta ai propri concittadini, dove vi furono anche furti di identità di migliaia di neonati che il regime voleva destinare a ufficiali e soldati senza figli. Un orrore specifico, fu! Solo dopo gli anni ’90 con la genetica si riuscì s stabilire la vera identità di molti bimbi e bimbe.

Solo con il recupero della democrazia nel 1983, sotto la presidenza di Raul Alfonsin, la società argentina riprese a respirare in un clima di libertà. Però, quel presidente imitò in qualche modo Togliatti, non perseguendo tutti gli oppressori (si concentrò, infatti, sui generali golpisti e sui capi più importanti (Videla, Massera, Agosti, etc.), lasciando un po’ da parte gli ufficiali inferiori e gli esecutori materiali), in questo modo scontentando una parte delle famiglie che erano state colpite dalla repressione. Il suo successore Carlos Menem procedette addirittura all’amnistia di molti criminali ancora condannati. Solo con la presidenza di Nestor Kirchner nel 2003 si concluse la tristissima vicenda (riprendendo i processi e ad irrogare condanne), che ebbe come vittime anche molti discendenti di emigrati italiani e friulani, come ebbi modo di constatare personalmente durante un mio viaggio di studio politico in quel Paese nel 1991.

Dispiace constatare che anche la Chiesa cattolica argentina fu in qualche misura connivente con quella Giunta militare criminale, nonostante anche parecchi sacerdoti furono fatti sparire dai militari golpisti. Dispiace anche apprendere che lo stesso mons. Bergoglio pare non abbia avuto comportamenti del tutto lineari, essendo egli stato un peronista di destra (fatto documentato), ma anche salvatore di molti perseguitati dalla giunta militare. Dura, eh?

Che cosa insegna la politologia classica con queste due vicende? Mi sembra che suggerisca di non pretendere che i cambiamenti avvengano in tempi certi e brevi, e anche ad accettare che le derive culturali della storia siano accompagnate nei tempi fisiologici del cambiamento.

Le transizioni descritte trovano spesso un’interessante analogia nelle vicende delle strutture organizzate dell’economia, come le aziende. E su questo mi sento di proporre un esempio anonimo, ma da me ben conosciuto.

Si tratta della storia recente di un’azienda sorta come struttura “padronale-paternalistica”, che ha svoltato il proprio destino con la vendita a un soggetto economico più solido. Se le operazioni economico-societarie della vendita si sono svolte in modo relativamente semplice e rapido, il “portato” storico della “struttura-culturale” delle risorse umane presenti, rimasto pressoché il medesimo, non è stato in grado di seguire con altrettanta rapidità il cambiamento razionale obiettivamente posto dalla nuova Proprietà, al fine di garantire un processo di rinnovamento aziendale virtuoso.

Infatti, persistono elementi relazionali e di “cultura aziendale” consolidati nei due sensi, uno positivo e uno negativo: se l’aspetto positivo è costituito da un’affezione di fondo al lavoro e al prodotto da parte della maggior parte dei/ delle dipendenti, di contro persistono tutti i difetti di approccio, postura e relazionali del lavoro. Persistono malesseri, invidie (sì, invidie, quindi molto più di gelosie), e anche stupidi pregiudizi che mortificano chi vuole lavorare con impegno e serenità, e fanno sprecare un’enormità di energie.

Il piano di risanamento, partito con una ottimizzazione delle strutture alla luce di budget razionali e realistici, ora deve affrontare l’esigenza di un cambiamento profondo del clima, del sentiment delle persone verso l’azienda e verso i colleghi. La nuova gestione, per il solo fatto di essere tale, ha già iniziato a favorire l’uscita delle figure più riottose al cambiamento, ma molto, anzi il più, resta da fare per far modificare i comportamenti negativi e poco collaborativi che fanno fatica ad essere espunti.

Si tratta di una situazione “di scuola” di carattere sociologico e psicologico-sociale, osservazione che ho comunicato da tempo ai gestori della nuova Società entrata come proprietaria al 100%.

Un’ulteriore conferma di come, natura, storia, e sociologia insegnano, occorra mettersi di impegno per favorire modifiche comportamentali, che altro non potranno essere se non (almeno) di medio periodo, quantificabile – a mio avviso – in due o tre anni.

L’uomo funziona sempre allo stesso modo e di ciò dobbiamo tenere conto.

Post correlati

0 Comments