La violenza, la forza, il “patriarcato” che non c’è, e la metafora di “mio-mia”

Otello è un uomo forte, un guerriero valoroso, che a un certo punto diventa violento, come ci racconta drammaticamente Shakespeare, e come lo ha musicato Verdi. Il malvagio Jago lo convince che l’amata Desdemona lo tradisce con Cassio e lui, che di per sé è un uomo buono, un soldato valoroso e leale, non ce la fa, crede al perfidissimo Jago e strangola la “sua” donna. “Sua”, in che senso? nel senso dell’amore forte e incorruttibile, assoluto, come può essere un amore vero.

E l’amore a volte sconfina nella tragedia, proprio perché è il sentimento più forte, il sentimento che unisce e strania, l’emozione che vince e fa morire, anche.

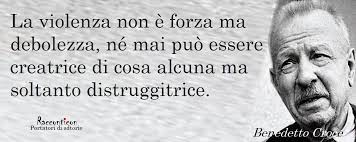

La forza è cosa diversa dalla violenza. La forza non nasce dalla rabbia, dalla collera e dall’odio, la violenza sì. La forza è patrimonio morale dello Stato. In uno stato-di-diritto il singolo cittadino non può farsi giustizia da sé, perché, fondando lo Stato, a questa struttura ha demandato l’uso della forza per mantenere l’ordine pubblico. In uno stato di diritto, s’intende, perché nelle dittature l’uso della forza pubblica serve ai despoti per impedire che le persone possano esprimersi liberamente.

La forza ha anche a che fare con la latina fortitudo, e con la greca andrèia, cioè il coraggio, che è una virtù cardinale, o umana, secondo le classificazioni greco antiche di Platone e Aristotele, e dei Padri Agostino e Gregorio Magno, per tacere di Giovanni Cassiano, di Giovanni Climaco e di Evagrio Pontico. La sua deformazione è la violenza oppure la temerarietà, che diventano vizi e negatività dell’umano comportamento.

In questi giorni in cui si è molto discusso dei temi richiamati, ho notato che anche i migliori sbagliano, come spesso accade.

In questo caso il signor Gino Cecchettin, che da Fazio ha affermato l’esigenza di abolire dal lessico quotidiano e familiare l’aggettivo/ pronome possessivo “mio/mia”, perché sintomo di “patriarcato”.

Mi dispiace un po’ correggere questo dignitosissimo uomo e papà, ricordandogli la figura retorica della metafora. Infatti, il “mio/mia” cui si riferisce l’ingegner Cecchettin poco (forse solo l’identità formale condivide e rappresenta), anzi nulla ha a che vedere con il senso atavico di proprietà del maschio sulla femmina, poiché è un modo-di-dire, appunto, una metafora, figura retorica atta a dire una determinata cosa utilizzando un’immagine, quella del “mio/mia” per rappresentare affetto e vicinanza (negli ambienti economico-aziendali, per dire “senso di appartenenza” si usa correntemente il termine committment, lemma che penso l’ing. Cecchettin conosca bene).

Per spiegarmi meglio uso lo stesso aggettivo possessivo “mio/mia” collegato ad “azienda”: ecco, tutti, più o meno siamo soliti dire “la mia azienda” quando parliamo dell’azienda dove lavoriamo con amici, parenti e conoscenti, non volendo certamente mai significare che l’azienda dove operiamo è di nostra proprietà giuridica: tuttalpiù può essere considerata una “proprietà morale” e sociale, in quanto ogni azienda, se non ha a disposizione le risorse umane, è solo una scatola vuota senza valore alcuno.

Questo è il senso di “mio/mia”, caro Cecchettin. Ora, per favore, non esageriamo con il patriarcato, ché si tratta di un elemento socio-culturale tramontato storicamente almeno da cinque o sei decenni (dal famoso ’68!), più o meno da quando lei nasceva, presumo nei primi ’70. Il lavoro da fare è tanto, e su questo lei ha tremendamente ragione.

Non servono corsi tenuti da specialisti per spiegare alla famiglie (sottinteso, soprattutto ai papà) il rischio del patriarcato, poiché il tema è – di contro – di cultura generale, e deve appartenere a ogni mente intelligente che abbia il desiderio di crescere in conoscenza e cultura. Piuttosto, siano i media a darsi una regolata, smettendo di cavalcare la tigre dell’audience finché “butta”, salvo dimenticarsi dei tragici fatti non appena si passa ad altro (che “butta”).

Vedrei volentieri, invece, dei dibattiti ben gestiti (senza parlarsi sopra!), in tv, sul web e sul territorio, ai quali invitare padri/ madri e qualche ragazzo/ ragazza, nonché psicologi, sociologi, medici psichiatri e antropologi culturali, ma senza dimenticare chi pratica il sapere filosofico, la filosofia in generale e quella morale in particolare, che è base e struttura primaria, di per sé, e di tutti i saperi avanti citati.

Senza una visione filosofica sul tema, il rischio è di impantanarsi, o nei sentimentalismi che durano lo spazio dell’emozione, oppure di ritenere che le devianze, come la violenza sulle donne, siano in qualche modo “medicalizzabili”, magari solamente (o quasi) seguendo e applicando i protocolli manualistici della neuro-psichiatria.

Nulla di più errato, in quanto incompleto e controproducente: la riflessione sul fenomeno della violenza è innanzitutto etico-antropologica, poiché tale modalità lo inquadra nell’ambito conoscitivo che gli spetta, vale a dire all’interno della risposta alla domanda “come siamo fatti noi umani“?

E la risposta non può che appartenere a una sana e completa antropologia, che spiega la “doppia e com-presente verità” della nostra “essenza-umana”, della nostra humanitas, perché siamo, da un lato portatori di una dignità identica e corrispettiva a ogni nostro simile, e dall’altro siamo irriducibilmente unici. (Quante volte, caro lettore, avrai letto queste considerazioni antropologico-filosofiche in questa sede, forse al punto di annoiarti, e di ciò mi scuso).

Così come un bimbo affamato del Darfur o una persona “handicappata” (uso questo termine che il mainstream politically correct non accetta, ma non mi importa, poiché se riferito a me lo accetterei) hanno lo stesso valore umano di un campione del mondo di atletica, di uno scrittore o di un’attrice di successo, o di un imprenditore “vincente” (ecco un termine che a me non piace), altrettanto ogni soggetto umano, essendo unico e irripetibile, va considerato, a partire dalla sua capacità o meno di analizzare la realtà in modo logico-razionale, e, se ciò non sarà rilevabile, occorrerà intervenire con strumenti, in primis dialogico-argomentativi, e solo successivamente con strumenti terapeutici, nelle loro varie declinazioni, dalle sedute psicoterapeutiche o psicanalitiche all’uso medicalmente ponderato di una farmacologia mirata.

Non si deve agire all’incontrario, caro Gino e anche cara Elena.

Un altro piano è quello culturale, che può permettere di valutare bene, ad esempio, se nei casi che hanno scatenato un furibondo e a volte sguaiato dibattito (vero, care femministe dell’ultima ora?), se il tema debba interpellare la categoria socio-storica del patriarcato, o meno, per distinguere e definire ciò che costituisce il sostrato socio-culturale della violenza in generale, e sulle donne, in particolare in questo momento storico.

Post correlati

0 Comments